前言

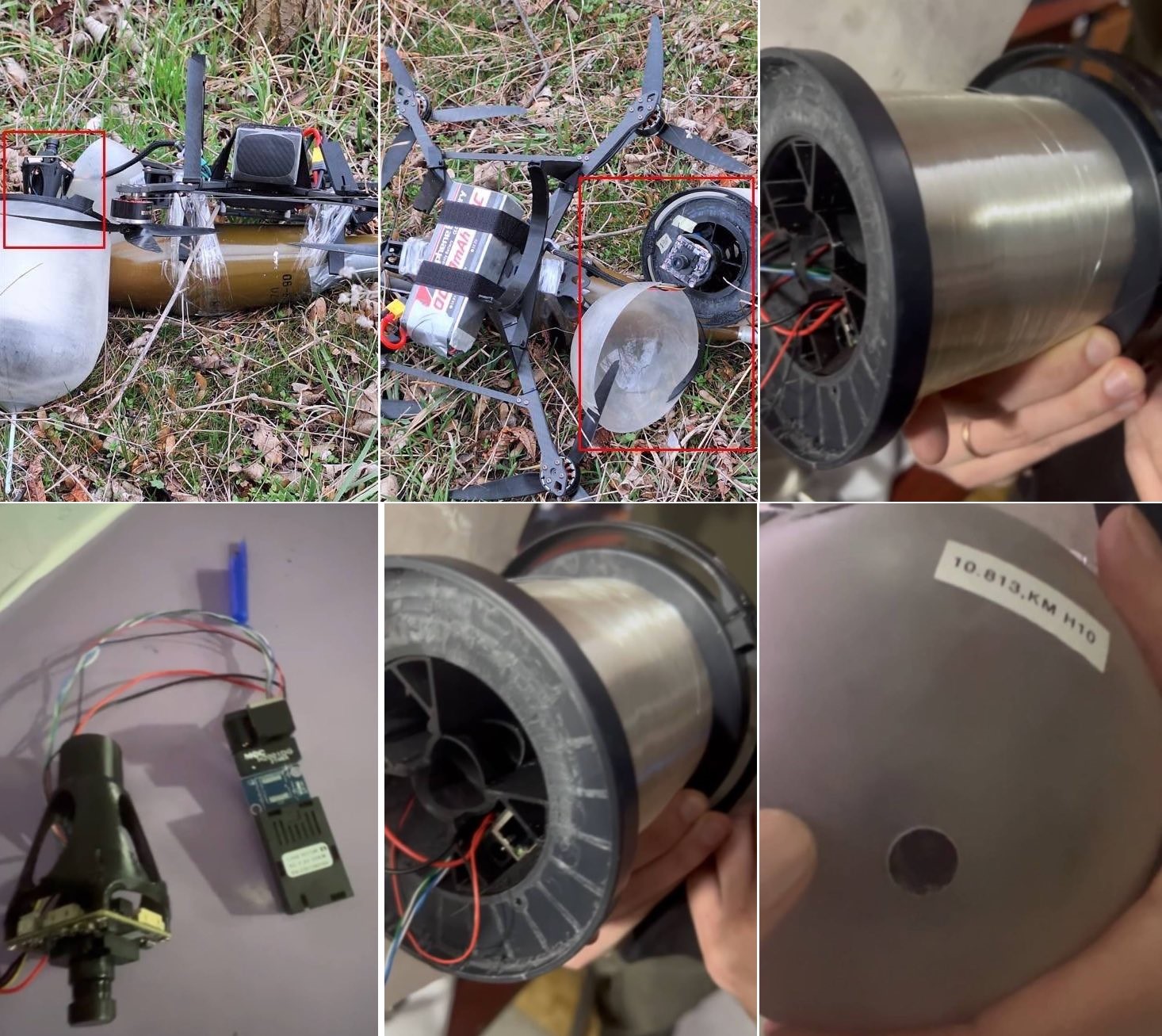

俄烏雙方面對數量日漸增加的無人機,除了採取偽裝網、柵欄裝甲、連裝步槍等硬殺方式,透過電戰干擾的軟殺手段也越來越發達。而電戰手段也成為使用無人機一大難題。在2024年3月,烏克蘭民間無人機專家「閃電」巴斯克列斯諾夫(Serhii “Flash” Beskrestnov)於通訊軟體Telegram上發布一張俄國無人機殘骸照片,這台無人機不同於多數FPV無人機掛載著一顆半透明塑膠球體,並向讀者詢問是否有人能夠指認該款無人機。經過數日的拆解研究,得知這是一款帶有光纖線杯的無人機,並從中抽出約10公里的光纖線。

在《富比士》(Forbes)的訪談中,他提到過去由烏克蘭國防部舉辦的黑客松中,有參賽者提出用光纖方式控制無人機,不過當時遭到他與他擔任裁判的同事們認為長距離飛行線材的穩定性,使這項方法不太實際。然而俄羅斯成功運用商用零件打造出這款不受電波干擾的無人機並投入戰場證明該方案的可行性。 同時代表不受電戰系統干擾的無人機首度出現在前線,這種技術上的變革是否成為影響未來戰爭的關鍵,或僅為技術困境的過渡設計。

被烏軍發現的俄國光纖無人機,可見無人機下方掛著光纖線圈

(https://x.com/HartreeFock/status/1826542358726316534)

軍事用途光纖並非首例

光纖傳輸由玻璃、塑膠所組成的光纖作為媒介,藉發射器將電流訊號轉為光訊號,透過光纖傳至接收器再度轉為電流訊號進行傳輸。光纖通信具有通信速度快、距離長、高頻寬、不受電磁波干擾、信號不易外漏等特性。 因此光纖也普遍使用於網路、醫療等民間用途。在軍事用途上,1970年代美國研發的BGM-71型拖式反裝甲飛彈採用線導的方式,使用金屬導線或光纖連結發射器與飛彈,使射手可從中發出指令控制飛彈飛行。 光纖的出現更使射手得以獲取飛彈彈頭的即時影像,不過在紅外線引導及雷射引導技術的出現後使光纖導引不再受到重用。

美軍史崔克輪甲車發射拖式飛彈,飛彈後面的線清楚可見

(By Victor J. Ayala - https://www.flickr.com/photos/soldiersmediacenter/3698437102/, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16109472)

此外在2000年代美國國防高等研究計劃署(Defense Advanced Research Project Agency, DARPA)的CCLR計劃(Close Combat Lethal Recon, CCLR),企圖運用光纖控制手持小型無人機來打擊非直視路徑(Non-Line of Sight, NLOS)目標。 雖然這項計畫並沒有實現,不過也推動美軍特種作戰司令部發展「致命微型空中飛彈系統」(Lethal Miniature Aerial Missile Systems, LMAMS),促進後續彈簧刀300(Switchblade 300)的誕生。

光纖無人機並非反無人機戰術的完美對策

在《自由歐洲電台》(Radio Free Europe)與數名烏軍無人機操作員訪談中,提及光纖無人機無須天線控制使其更難發覺,不受干擾的優勢更使無人機進行貼地飛行等容易失去訊號的動作,或前往一般機型難以觸及之區域進行觀察。光纖無人機從去年出現至今,可見俄軍部屬的數量日益增加,且其不易察覺的特質,對倚賴電戰系統抗衡的烏軍造成極大的威脅。不過光纖無人機並非完全沒有缺點,線控的特色除限制其飛行距離,地貌限制如樹枝茂密的區域容易使線材勾住進而影響無人機飛行,而烏軍也利用這項特點運用網狀物來捕捉無人機。

外國防務網站《Defense Express》也對光纖無人機提出3點質疑,(一)、線材限制了無人機的機動性及速度。(二)、酬載量限制,搭載額外的光纖線圈犧牲了原有搭載更大彈藥或電池之空間。(三)、光纖線材的成本限制無人機的生產。 表示光纖無人機雖然可以有效的繞過電戰系統的干擾,不過相對犧牲掉本身擁有的機動性及酬載量,造成對敵方的傷害減少。

當前更出現了同時具有電波控制功能延長作戰能力的光纖無人機

(https://x.com/GrandpaRoy2/status/1885067654643540139)

光纖無人機體積小、沒有電波訊號的特性,使多數針對小型無人機的反制手段無效。但隨著俄烏雙方皆開始生產、使用光纖無人機,新的反制手段成為了當前首要之急。目前出現的反制手段大致可分為聲波辨識與視覺辨識兩類。聲波辨識主要藉由麥克風來辨別無人機發動機及螺旋槳葉片所產生的獨特噪音,特別是光纖無人機,因酬載額外的線圈,需要更大的升力支持所產生的噪音更大。視覺辨識利用光纖在紅外線下會反光的原理來尋找無人機,並結合熱像儀尋找無人機發動機所產生的熱能有效定位無人機。

上述的反制手段除了可以運用在對抗光纖無人機上,一般無人機亦能適用。雖目前光纖無人機陸續投入戰場,但數量依然有限,在現階段亦無法完全取代普通第一人稱視角無人機之地位。從對抗手段的出現來看,在未來無人機技術的「貓捉老鼠遊戲」依然會持續進行;至於是否會有更有比光纖無人機更具有效益、威脅的設計誕生,有待持續觀察。